ホビーの一日(趣味三昧)

2023.02.04 Saturday

先日週に二日の医者がよいの帰り道、出光美術館で開催されている[江戸絵画の華]を見に行って来ました。

友人から中に展示されている国内にはない若冲の作品がとても良かったと聞き及び、あと僅かで終了するこの前期展示を慌てて見に行きました。

予約制なので丁度午後しか空きがなかったのも幸いでした。

若冲晩年の作品が多く、すでに達観してしまったかのような落ち着いた作品で、心和むものがありました。

撮影はもちろん禁止で、外に撮影用の上のようなパネルが置いてあり、とてもご親切な事です。

小さい美術館ですが予約制のお陰でゆったり見ることができて、参観者の多い上野の国立博物館のような人疲れもないのが何よりです。

すでに終了してしまいましたが、ミッドタウンのサントリー美術館の智積院展も見事でした。

長谷川等伯親子の襖絵は素晴らしく、迫力があり感動してしまいました。

お茶がいただけた皇居が眺められ休憩所も縮小されていて、久しぶりに来た出光美術館もコロナの影響は否めませんでした。窓から眺められる桜田門の風景は何事もなかったように変わらない景色です。

2023.01.22 Sunday

おおよそ三年ぶりに一月中は新年のお祝いがずっと続き、箪笥の肥やしになっているハレの着物の出番の機会が一気に増えて気分もハイです。

まだしばらくお正月気分は終わらないようです。

今日は友人宅でお初釜。長い間会っていなかったお茶のお仲間と十年ぶりぐらいお久しぶりにお目にかかりました。

全て「寿」のさまざまな漢字で描かれたお軸ですが、一文字一文字色々な寿文字で埋め尽くされ、お手本にしたいぐらい。

今年こそは寿続きの年になりますように。

2023.01.21 Saturday

春と秋に使用できる丸帯の錦の帯地を使って、香道で使用する総包を作りました。

あちこちで活躍される香道の先生方に新年のご挨拶がわりにお贈りしました。

丁度柄が桜と紅葉の柄なので、春と秋両方に使用できる重宝物では、と1人で感激。

一緒に二月には節分もあるので、鬼ではないけれど、鬼に見える風神雷神柄の和紙を使用して総包を作ってもよかったかしら、と迷ったりしたり…。

さすがにシルクの金蘭で仕上がった帯地で作ると豪華です。

和紙が安っぽく感じてしまうのは致し方ないですね。

金和紙も色々なカラーがあり、丁度布地の金色に合う金和紙が手元にあったのでラッキーでした。

内側は全体に金和紙張りで、表側に3ミリ幅で金和紙を折り返してブレードのようにして仕上げるのが特徴です。

なかなか手強い作業ですが、作り始めるとやめられない。

昨年9月より香道のお稽古が始まりましたが、普段使用している会場が未だにコロナ閉鎖のため、お道具を皆で持ち寄ってはあっちでやったり、こっちでやったりとジプシー修行中。

そのおかげか、御香道具付属品の為の収納ケースを整理の為に作りたくなり、色々サンプル製作中です。

この総包を入れるケースも試作中です。四季折々の和歌に沿って総包の柄も合わせるので、整理用のケースがあれば季節ごとに収納可能で、考えるだけでも楽しくなってきます。

日本は四季があるので、着物もそうですが、シーズンごとのお花や景色の移ろいを色々な形で楽しむことができて幸せです。

2023.01.17 Tuesday

先週末はお稽古三昧で、お初釜にお初香と立て続けでした。

ようやく世の中も新年のおめでたい行事が出来るようになり、ありがたい事です。

最近は身近な友人達も感染しており、何とか私は免れているようですが安心は禁物で、外出時のマスクは絶対に医療用N95を手放さず(密閉度が高く苦しいけど)に行動しています。

大阪の高麗橋吉兆でお初香。その後金箔づくしのお料理が続く新年のお懐石と優雅なお食事堪能。

ぼんぼりがあり、お床の反対側正面には能舞台もある立派なお部屋でした。

そして翌日は深川でお初釜。いつになく忙しいのですが、お楽しみは何回続いてもストレス発散になるのでありがたい事です。

新年のお床

建長寺の現在の館長が書かれたお軸。松柏千年翠。

もともとこのお寺の住職だったのに今は遠い存在。

各自の記念撮影タイムにお点前のお写真を撮っていただく。

すっかり冬の風情のお庭ですが、住職が替わって大リニュアルし、お庭も京都から職人を呼んで作らせたそう。

茶室の襖はじめ全てのしつらえも京都の職人に依頼して作っており、気持ちの良い書院造りのお茶室です。

2022.12.26 Monday

昨日の25日クリスマスでしたが、皆様はどうお過ごしになりましたか?

家族が大勢の時は12月になるとクリスマスオーナメントを飾りはじめ、イタリー式に

プレゼぺもテーブルに並べて毎日少しずつ東方の3博士たちが、キリスト誕生のお祝に間に合うようにプレゼントをもって生誕する馬小屋に近づいて来るように動かしていったものでした。

コロナと昨年来の両指の負傷でもう何も飾る気が起こらず、様々なオーナメントは押し入れの中でどう過ごしているのやら。

ちょっと寂しい感じです。

昨夕は牧阿佐美バレー団の周年記念のクリスマスバレエの催しがあり、くるみ割り人形を本格的な舞台装置でプロも交えて開催されました。

バレエの衣装は配色が美しく、優雅な時代を反映していてそのエレガントな振る舞いや、美しい衣装に思わずため息が出るほど。

昨晩はバレエの生徒さんで幼稚園児から小学生中学生がかわいらしい衣装につつまれ、華やか装いで出演する趣向もあり心が和みました。

パリのオペラ座は秋になるとバレエシーズンで、オペラ座の団員たちの素晴らしい演目が数々みられます。コロナ感染が一段落したらまずはオペラ座突撃し心を癒したいと願っています。

年末は29日から新年一月三日まで休業いたします。

休業期間中オンラインでご注文は可能ですが、配送は年明けとなります。

一段と寒い今年の冬ですが、コロナとインフルエンザには油断せずにどうぞお元気で新年をお迎えください。

引き続き不定期ですがブログは継続してまいります。

またよろしくお願いいたします。

2022.11.17 Thursday

毎月一度のお香のお稽古はいつも楽しみにしているのですが、9月から始まったものの普段のお稽古場が使用できない為お稽古場はジプシー生活。

お道具類も自分達で用意しなければなりません。幸いにもカルトナージュで作った香道具や和紙工芸製のお道具があるので季節に合わせてアレにしたりコレにしたり、戸棚の奥からようやく人様の前に。

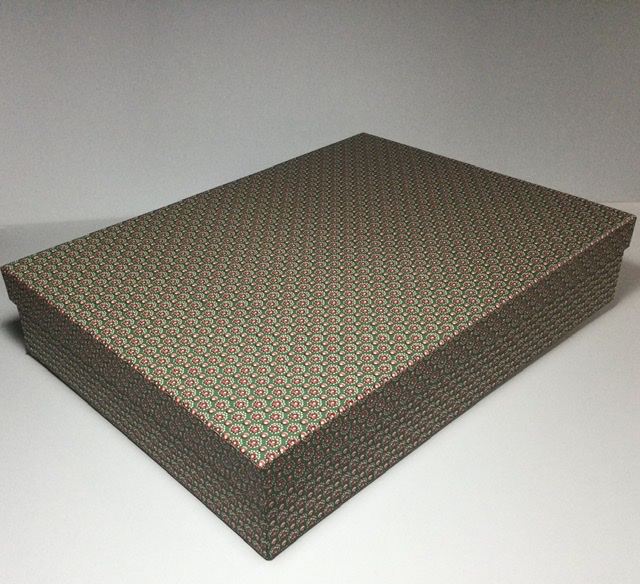

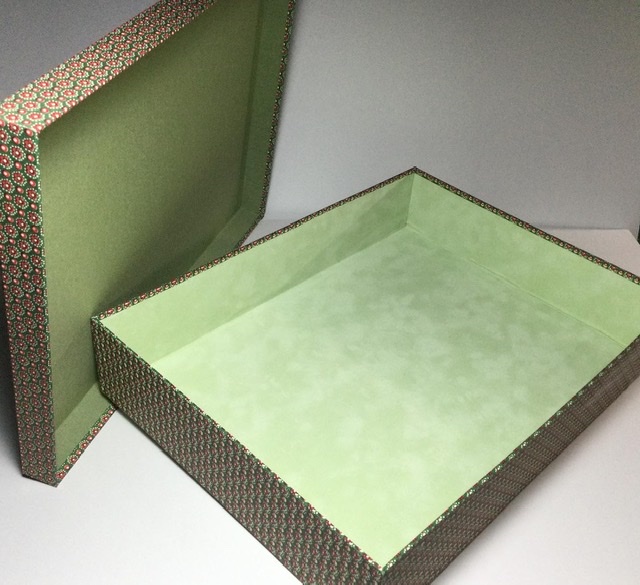

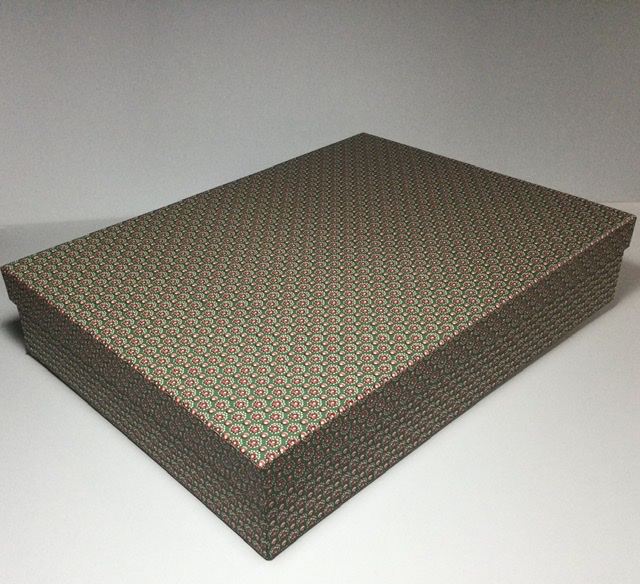

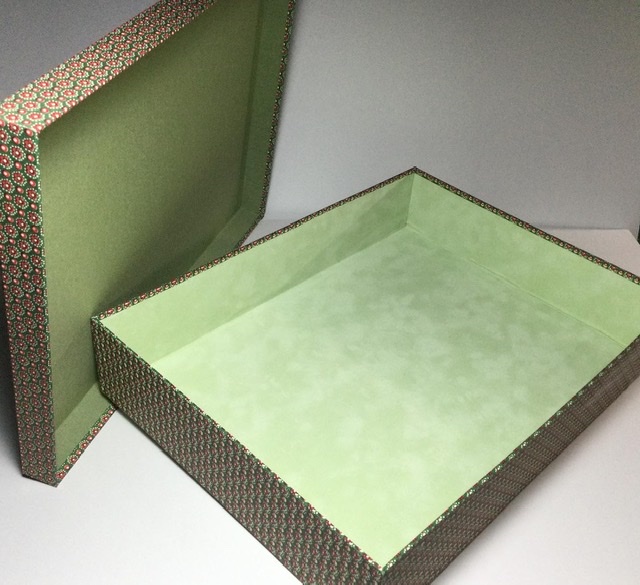

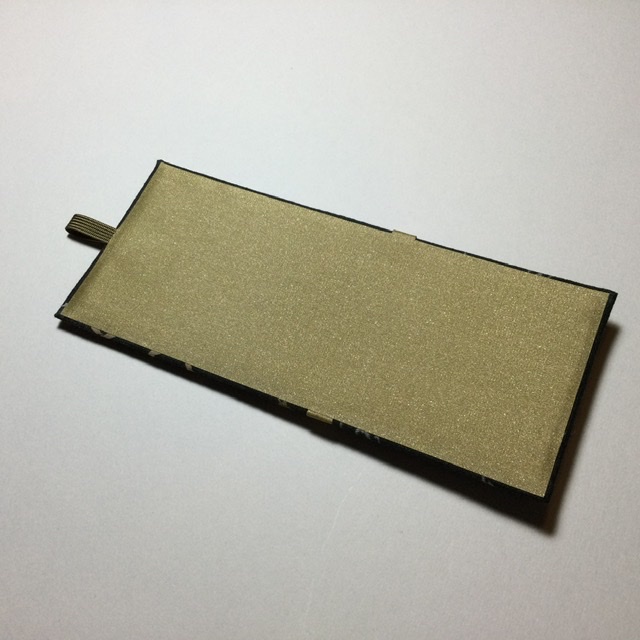

持ち運び用に今日はもう一つのお道具用の箱を一気に仕上げました。

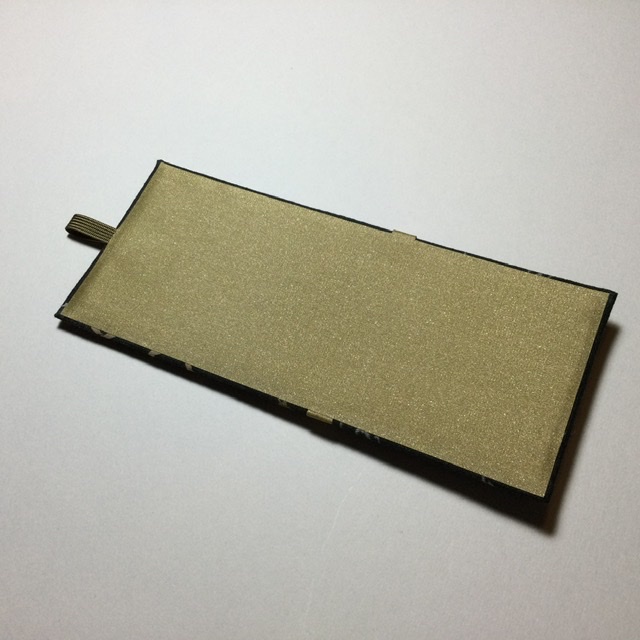

プリント紙は

グリーン赤小紋柄

内側は

スエード調クロスミントグリーンを貼って道具が痛まないように。

下のお道具がこの箱に入ります。

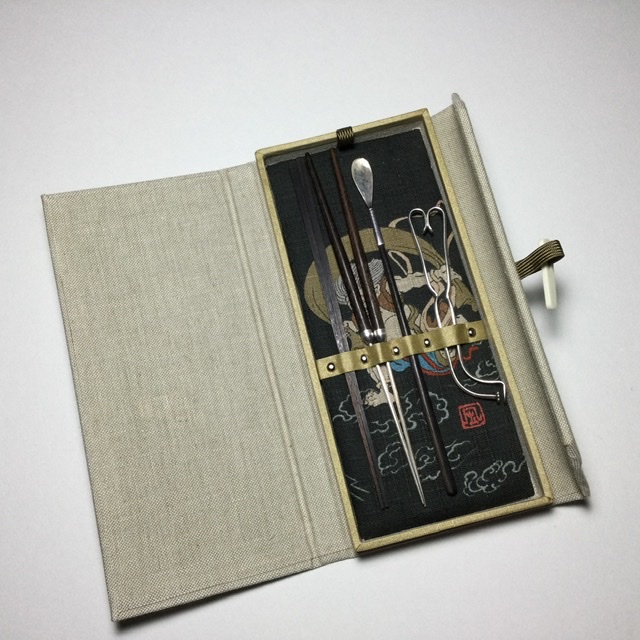

クリスマスを意識した今の時期用に金箔貼り風のデンマーク製のプリント紙を使って仕上げてあります。

蘭の花柄なので本香盤、試香盤の菊座は意識的に蝶の形を選びました。

2022.11.13 Sunday

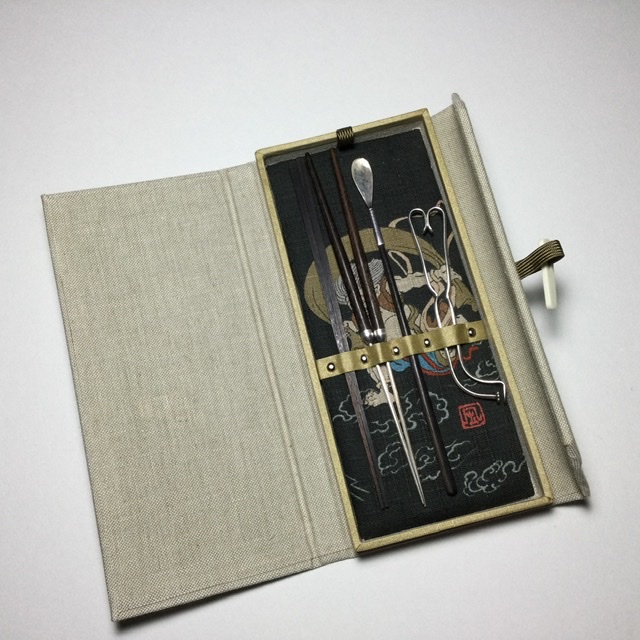

ギフトコレクションで扱っている香道のお道具の一つ、火道具入れのオーダー品がようやく完成。

腰を据えて集中して一気に作り上げたいところですが、ようやく世の中が動き始め何かせわしなく毎日少しずつ。他にも作るべきものが山のように控えているのにノロノロと困った物です。

両手がすっかり使えるようになって逆にやることが増えている感じです。

大好きなお香のお稽古も始まり、ようやく気分も盛り上がってきたような。

今回は

麻のナチュラルカラーがご希望との事でしたが、少しカジュアルっぽいイメージを私は持っていたのですが、出来上がったらとってもナチュラルな品の良さがあり、オススメしたくなるほど。

骨ヅメの開閉なのですが、同系色の平紐でとの事で

平紐薄茶色がピッタリ。

私が使用しているものは黒の麻で結構気に入っていたものの、ナチュラル麻に乗り換えたくなりました。がしかし全く破損する様子もなくこのまま使うことになるのか…。

年期の入った私物の火道具入れは黒の麻製。

二重の蓋扉を開けると風神柄の仕分け板。ウレタンをくるんであるのでフワフワ。ここには香箸や香匙、銀葉バサミなどバラバラにすると傷みそうな道具を挿しておきます。

雷神をご希望される方も多くどちらもお好みで。

二段仕立てになっていて、下のボックスには平らでかさばらない灰押さえやウグイス(針みたいなもの)そして羽箒を入れてあります。

仕分け板の裏側はカシメを打った後や紐をつけた跡がなるべく残らないように、職人仕様の芯材を使ってカバーしてあります。

2022.11.04 Friday

昨日は文化の日ということもあり、表参道のウイメンズプラザで御家流香道の23世御宗家による香道に関するレクチャーがありました。

そのお手伝いで社中の有志数人が集まりました。

華道も茶道も香道も、室町時代の足利義政により日本の三大芸道として体系づけられ現在まで延々と受け継がれて来ています。

中でも香道は一般には馴染みがないのですが、公家や武士の間では芸道としての嗜みとして流行し、藩の奥方も殿様始め親しまれて来たものです。江戸時代には商人の間でも遊郭の中でも大流行したのですが、明治に入り生活は一変し香道具なども売り払われ、海外に多く流出してしまいました。

今では人知れずイタリアのローマやベネチアにある美術館に数多く保管されているのは驚きです。

今回は香道の楽しみ方の方法を何種類かご紹介され、香木の成り立ち、そしてお香の聞き方などの作法と多岐に渡る興味深い内容でした。

レクチャー終盤で、参加者皆様に香木の香りに親しんでいただくため、真と行の香炉をいくつも作って伽羅の香りと白檀の香りを簡単なご指導のもと皆様に体験していただきました。

あくまでもバックヤードでのお手伝いでしたが、伽羅(キャラ)の優雅な香りをこちらも楽しめてちょいと幸せな気分になれました。

この現代のストレス多い生活からほんの一瞬ですが香りで華やいだ優雅な気持ちになれる事がたまらなく、あっという間に私も20年お習いしています。お茶のようにお道具がいくつも必要なく、ほとんどの皆様年を重ねられても続けられるのもこの香りの魅力です。

2022.11.03 Thursday

本日はショップは臨時休業となります。

ショップのご注文はいつも通りお受けできます。

パソコンやタブレットでショップサイトを見ていただくと左側に営業日などのカレンダーが出て来るのですが、スマホの場合は何かすぐには出て来ないのでこのブログ上でご案内することに致しました。

庭に10年ぶりぐらいにサフランの花がまた咲き始め、こんな時期に咲くのかと、季節すら忘れてしまったぐらい。母が生前サフランを一面に植えておいて、毎年この赤いめしべを収穫して天日干ししてサフランライスやサフランのリゾットを作ったりと楽しんできました。今年はようやく再開できそうです。

最近世の中が普通を取り戻し始めて、色々なイベントも始まりそのお手伝いなどで大分出かける機会も増えて来たようです。

しかし週末の浅草は、先週仕事で出かけたものの地下鉄の改札から地上に出るまでも行列。雷門前の歩道は人でいっぱいで思うようには歩けず、人々の自粛が一気に解放されてドット溢れている感じです。

2022.10.30 Sunday

今日は一年に一回しかない育てている万年青の植え替え作業講座。毎年楽しみにしています。

この10月までに万年青の根が綺麗に張っていれば1年間の育て方が良かったということになります。

毎年たいてい1つぐらい枯れてしまいそうになったり、がっかりすることの方が多かったのですが、今年は何事もなく無事に成長しました。

市川市内の胡禄神社で行うのですが、ほとんどプロの集まりで、品評会に出すような万年青を作る人たちが集い新しい品種を作り上げるコツなどを学ぶ講習会が開かれています。市内の人はいないようで皆神奈川や遠くからやって来るようです。

来年の大河ドラマは家康ですが、その家康が江戸に万年青ブームを巻き起こさせたその人。そのせいか、今日の展示には家康の銘の入った万年青がありました。親指ほどの大きさです。

万年青は大きいサイズもありますが、成長がもともと大変遅く私が育てているものは大きくならない小さめのものばかり。生きてる間にどれだけの大きさになるのか楽しみでもあります。